|

|

情報理論は、情報の量を定義することから始まり、それを元にした理論を展開する。ここで学ぶ事柄、特に、エントロピーや相互情報量は、現在の通信技術の根幹を成すのみならず、パターン認識や、人工知能、あるいは統計物理、遺伝情報学などの多くの異なる分野において共有される重要な概念である。本講義ではこの理論の基礎を直感的に理解することに重点を置く。

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

人工知能技術に基づく知的ソフトウェアの構成要素を学ぶ.この分野の技術は多岐にわたっているが,本講義では概念が記号化された以降の高次レベルでの推 論や学習および不確実性の数理的な扱いを中心に学ぶ.(それに対して,信号として与えられる低次レベルのパターンを知的に扱う技術は別の講義でなされている.)

さらに,人間の知能に加えて感覚や運動の特性まで考慮したヒューマンインタフェースのデザインの基礎を学ぶ.

|

教員:

栗原 正仁(情報科学研究科)、野中 秀俊(情報科学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

複雑系研究の代表的なトピックスである「カオス」「フラクタル」の基本的概念を習得します。

特に、 複雑なシステムを非線形力学系、 セル・オートマトン等で計算機上に再現し、 そこに現れる複雑な系の挙動・性質がカオスやフラクタルの概念によって特徴付けられることを、 2年次に既習の初等的なC言語プログラミングを実際に行ってもらうことで学習します。

スケジュール

(1)運動方程式とその線形化、生態系の方程式とその差分化

(2)非線形写像

(3)軌道の稠密性

(4)写像の折りたたみ度と軌道のエントロピー、軌道安定性とリアプノフ指数

(5)分岐現象とカオス

(6)数値計算の準備

(7)非線形力学系とカオス

(8)アトラクタの埋め込み次元と相関次元

(9)カオスの計算機演習

(10)自己相似性とフラクタル

(11)複素力学系と確率的フラクタル、フラクタル次元

(12)フラクタル計算機演習

(13)マルチフラクタル

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

確率的情報処理に関する話題の提供 : 統計力学の考え方に基づく情報処理システムの設計と その動作の解析がどのように行われるのか、を具体例をあげて解説する.

次年度は「画像/符号/スペクトル拡散通信の数理 : ベイズ統計と情報処理」、「ゲーム理論と経済現象の数理」をとりあげる予定です.

2005年度の資料も参照のこと.

|

教員:

井上 純一(情報科学研究科) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学院/工学研究院, 情報科学研究科 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

機関横断的な人材育成事業

本事業では、原子力バックエンド分野において、基礎教育、実践的な専門教育、国際教育の3つを行うことで、原子力バックエンド分野の研究開発を国際的にリードする人材を教育・育成を図ることを目的といたします。

専門教育コースは、国内の専門家による1~2単位に相当する体系?てた専門教育・講義と、得られた知?の実践を目的とした実験、フィールド実習の受講および?学会の参加ができるコースです。?これらのうち講義、実験、フィールド実習は、基礎教育と同様に可能な限りオープン教材化して後々まで共有できる専門教育システムを構築します。

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

大江 俊昭(東海大学工学部原子力工学科)、田上 恵子(放射線医学総合研究所)、柳原 敏(福井大学附属国際原子力工学研究所)、井口 幸弘(日本原子力研究開発機構)、鈴木 覚(原子力発電環境整備機構)、千葉 豪(北海道大学大学院工学研究科) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

情報倫理小冊子(日・英・中・韓)

本冊子は、情報学Iの授業で使われた情報倫理に関する資料です。留学生への対応のため、日本語、英語、中国語、韓国語の教材と なっています。なお、日本語教材は、文章や漫画のセリフを クリックすることで中国語の音声が流れるようになっています。

学校教育でお使いをご希望の場合には、お名前・ご所属・メールアドレスを明記の上、こちらまでご連絡ください。

This material was created with the supported of JSPS KAKENHI (20500823/23501129) /

本教材は、科研費(20500823、及び、23501129)の助成を受けて開発したものです。

|

教員:

布施 泉 (北海道大学情報基盤センター) |

開講年:2012

|

タグ:

chinese, english, japanese, korean, 全学教育科目, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

サステイナブルキャンパス構築のための思想と実践

|

サステナビリティ・ウィークの一環として行われるサステイナブルキャンパス国際シンポジウムは2011年から始まり、今回で4回目を迎えます。昨年のシンポジウムでは、「地域と連携したサステイナブルキャンパスの構築」をテーマに、大学キャンパスの役割を地域計画の中でどう位置づけるかが一貫して主題となり、特に本学札幌キャンパスは市街中心部において他との明解な境界を持つにも関わらず、市民、観光客との相互作用が起きやすい環境にあるとの指摘から、その“浸透膜”のような柔らかい境界を活かしたキャンパスづくりを目指すべきであるとの意見で議論が締めくくられました。これを踏まえ、今回は「サステイナブルキャンパス構築のための思想と実践― 大学にとって地域とは―」をテーマに、なぜサステイナブルキャンパスが必要なのか、諸外国において、大学の地域連携はサステイナブルキャンパス構築の文脈の中でどのように位置づけられているのか、といった思想的・実践的話題について講演を行います。さらにその後のパネルディスカッションでは、北大にとっての「地域」を想起しながら、地域連携のためにキャンパスがどのように活用されうるか、その可能性を議論します。

|

教員:

森 政之(文部科学省)、生島 典明(札幌市)、吉見 宏(北海道大学大学院経済学研究科)、小篠 隆生(北海道大学大学院工学研究院)、植田 和弘(京都大学大学院経済学研究科)、アリアネ・ケニッグ(ルクセンブルク大学サステイナブルデベロップメントセンター)、小澤 丈夫(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 経済学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Semiconductor Quantum Informatics

|

//Course Objectives

There is a growing interest in quantum information processing,in which semiconductor nano-structures represented by quantum dots are the candidates for the practical applications. We first review the semiconductor nano-structures where quantum mechanics is the physics characterizing essential properties. A special emphasis is on the presentation by students on introduction and explanation of related scientific papers.

//Course Goals

The final goal of this course is to understand the basic physics for quantum information processing and the potential use of semiconductor nano-structures for its realization.

//Reading List

ComputingExplorations in Quantum Computing/C. P. Williams,S. H. Clearwater,NY,1998

Quantum Computaion and Information/M.A. Nielsen,I.L. Chuang:Cambridge University,2010

※この教材は工学系教育研究センター(CEED)から提供されています。

工学系教育研究センター(CEED)では、工学院・情報科学研究科・工学部のeラーニング教材を制作しています。

CEEDの配信システムでは、細かなチャプターの設定、自動的な言語翻訳、講師が発言した内容のテキスト表示等、視聴者を支援する機能が備わっています。原則として北海道大学の学生向けに公開していますが、自己研鑽の学びを希望される方は科目等履修生や社会人大学院生等で学籍を取得し、正規の学生以外でも視聴可能となる手順がありますので、詳しくはCEEDのホームページを参照いただき、手順についてお問い合わせください。

|

教員:

武藤 俊一 [Shunichi MUTO](大学院工学研究院) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~「大学人として何ができるか?」を想い、チャレンジし続けてきた20年~

|

近年、全国的な景気低迷の中、北海道経済も例にもれず厳しい状況の下にあります。また、少子高齢化による生産年齢人口の減少も大きな社会問題となっています。「北海道の産業を元気にするために、一大学人として、一研究者としていったい何ができるのか?」この問いを胸に抱き続け、さまざまな挑戦を続けている須田孝徳さんを、今回のカフェではゲストにお迎えします。須田さんは、北海道に生まれて道内の大学を卒業した後、一度民間企業に就職して関東で働くようになります。しかし、北海道への思いを捨てきれず北海道大学に転職し、現在では一研究者の枠を超えた地域産業活性化のための活動をしておられます。本日は須田さんに、ご自身のこういったさまざまな活動と、その根底にある北海道への想いについて語っていただくことを通じて、北海道の産業の将来像、大学と地域の関係のありかたについて、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。

|

教員:

須田 孝徳(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学院/工学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

How Bad is the Reactor Meltdown in Japan?

|

カブリ理論物理学研究所で開催された「オープンコースウェア・セミナー How Bad is the Reactor Meltdown in Japan?」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

Prof. Benjamin Monreal(UCSB) |

開講年:2010

|

タグ:

english, japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター, 教育/学習 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

農業経営の「今」を分析し、新たな視点でビジネスの創造を提言します。

|

教員:

柳村 俊介(農学研究院)、鈴木 善人(株式会社リーブス) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 経済学研究科/会計専門職大学院, 経済学部, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Rubyで誰でもプログラミング

|

情報社会における学問の基礎力として,コンピュータと会話するプログラミングについて学ぶ。初歩から始め,課題の解決を通して,実践的に学ぶ。

本講義では,オブジェクト指向型のプログラミング言語Rubyを用いる。Rubyは,日本発の代表的なプログラミング言語で,オープンソースとして,世界中で広く使われている。最近は,Ruby on Railsなど,Webで使うソフトの開発環境として,世界的に注目されている。ごく初心者の場合は,より簡易なオブジェクト指向型言語に触れて,プログラミング言語Rubyの利用をめざす場合もある。

|

教員:

岡部 成玄(北海道大学情報基盤センター )、 布施 泉(北海道大学情報基盤センター)、 山本 裕一(北海道大学情報基盤センター)、 平林 義治(北海道大学情報基盤センター) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

情報倫理小冊子(韓国語版)

|

本冊子は、情報学Iの授業で使われた情報倫理に関する韓国語版の資料です。

韓国・高麗大学との「コンテンツ交換プロジェクト」で作成されました。

|

教員:

布施 泉(北海道大学情報基盤センター)、岡部 成玄 (北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, korean, 全学教育科目, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

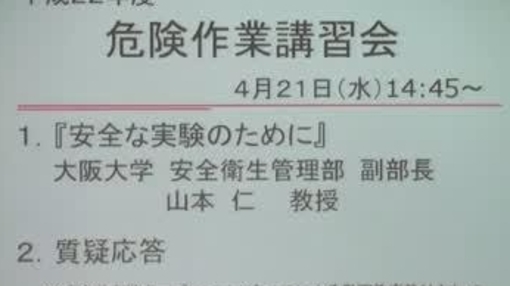

エタノール等の薬品を実際に燃焼させ、視覚的にわかりやすく薬品の引火性の高さや危険性を体験できる講習会です。

|

教員:

山本 仁(大阪大学安全衛生管理部) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学創成研究機構ではこのたび、フリーキャスター佐藤のりゆき氏を客員教授に迎えました。これまでのキャスターとしての経験や科学技術番組制作の経験を生かして、北大の研究や活動・取り組みを分かり易く市民の皆様に伝えていただきます。

関連情報

第10回創成シンポジウム「北大から世界へ がん研究最前線」

のりさんと科学を語ろう!! 第2回「北海道の農業ビジネス最前線!」

|

教員:

岡田 尚武(北海道大学理事・副学長)、高橋 幸弘(理学研究院)、戸谷 剛(工学研究院)、佐藤 のりゆき(創成研究機構) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

オープンコースウェアーとオープンエジュケーション

|

主催:北海道大学オープンコースウェア

北海道大学情報基盤センター

日時:2012年1月19日

‡ これらの資料は制限資料です。

|

教員:

宮川 繁(マサチューセッツ工科大学) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

大韓民全羅北道鎮安郡白雲面2006-2007年-その後-

|

日本では、広い意味でのアートにおける参加型地域活性化の成功事例が十分であるとは言えず、Web情報として参加型地域活性化を支えるデジタルコンテンツの作成も蓄積が少ない。その問題解決の手掛かりを探ることが本研究の目的である。研究方法は、韓国における「地域まるごとミュージアム」の事例研究を参照軸として、日本や韓国で展開されている事例を比較し、日本における参加型地域活性化に関する可能性を検討した。そしてWeb情報としてそれを支えるコンテンツ提供のありかたを検証した。

|

教員:

Lee Hyunbae (全北鎮安郡白雲面の初期村調査団) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

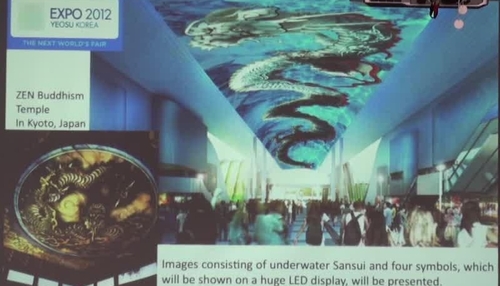

―韓国麗水万博、日本的霊性、音の生け花―

|

2012年韓国の麗水海洋万博委員会から依頼されて250m×30mのLEDスクリーンに上映した作品、京都の禅と神道を題材にした「日本的霊性」、芸術と自然科学が融合された作品「音の生け花」を紹介して頂くとともに、アート&テクノロジーが導く未来について考えます。

講師紹介:土佐尚子教授

カルチュラルコンピューティングという概念を生み出し、日本の伝統、文化を元にデジタル技術を活用した作品を制作しておられます。作品はニューヨーク近代美術館、国立国際美術館などにおいて収蔵、展示されています。

|

教員:

土佐 尚子(京都大学情報環境機構) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター, 美術 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

がん研究最前線

|

【FIRST ~がん治療の最前線~】

世界をリードする陽子線治療装置の開発に挑む白土教授が、現在建設中の装置の全容を紹介し、進行中の研究内容について語ります。

基調講演

・「医学と理工学の融合で患者を救う~陽子線治療装置の開発~」

白土 博樹(北海道大学大学院医学研究科)

※この研究は内閣府・最先端研究開発支援プログラム(FIRST)の支援を受けています。

【NEXT ~未来のがん治療~ のりさんと科学を語ろう!「がん研究者の素顔に迫る」】

新たな治療法実現に向けた最先端研究をいくつか紹介いたします。

藤田 恭之(北海道大学遺伝子病制御研究所)、田中 伸哉(北海道大学大学院医学研究科)、佐藤 のりゆき(北海道大学創成研究機構)

・「がん」に挑む病理学」

・「正常細胞ががん細胞を駆逐する ―新規がん治療法の確立を目指して― 」

・「がん研究者の素顔に迫る」

関連情報

・のりさんと科学を語ろう!! 第1回「宇宙」

・のりさんと科学を語ろう!! 第2回「北海道の農業ビジネス最前線!」

|

教員:

上田 一郎(北海道大学) 、白土 博樹(北海道大学大学院医学研究科) 、藤田 恭之(北海道大学遺伝子病制御研究所) 、田中 伸哉(北海道大学大学院医学研究科) 、佐藤 のりゆき(北海道大学創成研究機構) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 医学/保健学, 医学部, 医学院/医理工学院/医学研究院, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院, 理学研究院, 理学部, 理学院, 複合分野/学際, 遺伝子病制御研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

福島第一原子力発電所の事故から2年。福島の環境修復から生じる除染廃棄物、発電所内の溶融燃料、汚染水、原子炉の解体で生じる廃棄物等の安全な処理・処分が大きな課題となっている。ここでは、通常の運転の末に役目を終えた原子炉の廃炉方法とその技術、廃炉で発生する解体廃棄物の種類と物量、使用済核燃料の再処理方法とその利点などを解説する。また、現在進められている放射性廃棄物の処分方法とその安全性を整理した上で、福島の復興と未来の地球環境のために我々が為すべきことを考えたい。

|

教員:

小崎 完(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

日常生活のリスク

|

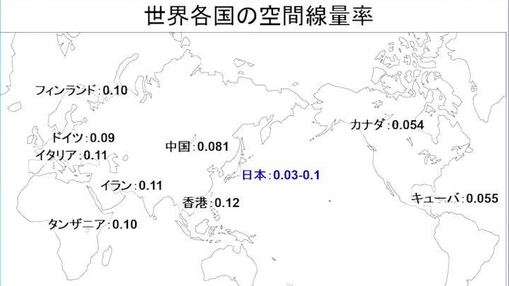

日本国民にとってのリスクを考えるために、EUに加盟していないスイス連邦共和国を例に原子力に関する情報を提供したい。日本と同様に資源に恵まれないスイスは、20世紀の2回の大戦にも巻き込まれることなく200年間平和を維持し繁栄を続けている。また、2010年のスイス国民1人あたりのCO2排出量は 5.6ton で、再生可能エネルギーで注目されているデンマークの 8.5ton に比べて圧倒的に少ない。

その理由は、スイスアルプスの水源を利用した水力発電が約50%、CO2を排出しない原子力発電が約45%を占めているからである。70年代の石油危機後、ベツナウとゲスゲンの原子力発電所では地域の工場、公共施設、住宅、農場などへ蒸気と熱を供給する事業も開始し、地域経済にも貢献している。脱原発を宣言した両国の国民性も含め私達を取り巻くリスクを総合的に眺めてみたい。

|

教員:

杉山 憲一郎(北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

コミュニケーション・デザイン

|

本研究は、昨年度に実施した研究課題「クリエイティブ・デジタルコンテンツとコミュニケーション・デザイン」で検討した内容を踏まえて、教育の分野で制作・活用されるデジタルコンテンツを対象として、教授者と学習者の間に生まれるコミュニケーション・プロセス全体のなかでコンテンツに求められる機能をインストラクショナル・デザインの視点から検証をおこなった。この研究においては、教授者の狙いを達成しようとする教授プロセスと学習者のニーズ及び動機に支えられた学習プロセスを、双方向で重なり合うコミュニケーション・プロセスであると捉える。そのプロセスにおいて、教材としてのデジタルコンテンツが学習者の動機を強化するために必要とする機能に対応する構成要素を明らかにすること、あわせてそこに昨年度検討したクリエイティブなコンテンツに伴う感性的なコミュニケーション・プロセスのデザインという視点を組み込む可能性を検証することを目的とした。

この研究を推進することにより、関連分野である教育工学、インストラクショナル・デザイン、感性情報学、情報デザインなどの領域の未開拓の研究課題に取り組むための有効な方略を示すことが期待された。そこで、インストラクショナル・デザインの専門家を招いて公開講演会を開催し、関連分野の研究者と共同討議を行った。

<公開講演会・成果>

環境デザイン、感情デザイン、ロボットデザインの専門家であり、韓國科学技術院(KAIST)で韓国における最新のデザイン教育をおこなわれている Kim Myung Suk 氏と韓国職業能力開発院研でデザイン人材養成のための方案について研究されている Jung Hyang Jin 氏を招き、北海道大学情報基盤センター共同研究講演会「教育におけるデジタルコンテンツとコミュニケーション・デザイン」を開催した。Kim Myung Suk 氏からは産業デザインにおける、ここ30年のデザイン進化と最近のロボットデザインについて紹介頂いた。また、Jung Hyang Jin 氏からは、国としての韓国デザイン産業界人材養成の現状についての報告があり、日本の現状との比較・検討が行われた。

|

教員:

Kim Myung Suk(韓國科学技術院) 、Jung Hyang Jin(韓国職業能力開発院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター, 美術 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

次世代分散型電源と自然冷熱エネルギーの有効利用

|

2011年3月11日の東日本大震災を契機として、社会のあり方の再構築、未来のリスクへの備えが求められています。本講義の内容は、次世代分散型電源と自然冷熱エネルギーの有効利用に関するものです。分散型電源の一例として燃料電池を取り上げ、その高い省エネルギー性と、地域全体の節電への大きな導入効果について述べます。自然冷熱エネルギーは主に雪氷資源を活用し、空調分野、農業、水産業などにおける将来的な可能性について考えます。

濱田 靖弘

1993年北海道大学工学部衛生工学科卒業、1995年3月同大学院工学研究科衛生工学専攻修士課程修了、1995年9月同大学院工学研究科衛生工学専攻博士課程中退。博士(工学)。北海道大学工学部助手、同大学院工学研究科助教授を経て、現在、同大学院工学研究院准教授。研究分野は、建築環境・設備、環境技術、エネルギー学。所属学会は、空気調和・衛生工学会、日本建築学会、日本太陽エネルギー学会、エネルギー・資源学会、日本雪工学会、人間―生活環境系学会、日本冷凍空調学会。

|

教員:

濱田 靖弘(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

北海道の都市と交通の将来展望

|

昨年、北海道新幹線札幌延伸が決まり、2035年に開業予定となっています。しかし、すでに人口減少・高齢化が進み、いかにして安全・安心に暮らせる街を作るか、都市や産業を活性化するかが重要な課題となっています。本講義では、北海道の都市と交通の将来はどうなっているか、札幌市と地方都市の観点から説明します。そして、将来のために都市や交通ネットワークをどのように整備していくべきかを解説します。

教員紹介

岸 邦宏

1970年北海道生まれ。1999年北海道大学大学院工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。北海道大学大学院工学研究科助手を経て、2008年より北海道大学大学院工学研究院准教授。専門は交通計画、交通工学、都市計画。自動車交通から公共交通まで、人々の生活、地域を支えるための交通体系のあり方や、交通計画と連携したまちづくりについて研究を進めている。道内各地の交通政策の立案にも関わっている。

|

教員:

岸 邦宏(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境放射能コース(中級コース) 講義

|

本事業では、放射線や放射能および原子力について正確な知識を習得し、原子力工学分野のみならず、環境科学、放射化学、保健物理学、獣医学、農学などの他分野の視点から環境放射能の諸課題を学び、さらに放射線計測の実習を通して環境放射能測定の技術を習得した、多様な環境放射能問題に対応可能な国際的人材を育成することを目的と致します。

中級コースは、環境放射能のさらなる知識を望む学生および社会人が、放射線計測学および環境放射能測定法に関する講義ならびに北海道大学の施設を利用した関連実験を受講できるコースです。

リンク

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

|

開講年:2013

|

タグ:

japanese, アイソトープ総合センター, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |